XIV -

Emile DASSONVILLE - WIBAUX

Emile-Henry-Joseph DASSONVILLE,

fils d’Henry-Martial (Martial) Dassonville et de Justine Leplat est née à

Tourcoing le 20 janvier 1844.

Emile Dassonville

1844 - 1902

En 1871, alors qu'il était âgé de 27

ans et encore célibataire, il se vit confier par son

père, la gestion de la nouvelle filature que ce

dernier venait de faire construire, à la

périphérie de Tourcoing, rue Notre-Dame des Anges.

Il dirigea donc cette usine flambant neuve, tandis

que ses parents poursuivaient l'exploitation des

établissements de la rue des Ursulines.

Emile se maria à Roubaix le 29 septembre 1873 et

comme le voulait la coutume de l'époque, il se

devait d'habiter le plus près possible de l'usine.

La jeune femme qu'il épousa, Pauline-Césarine-Marie-Joseph

WIBAUX, ne se formalisa pas, elle connaissait les

usages du milieu textile.

Pauline, née à Roubaix le 22 septembre 1850, était

la fille d’Henri-Hippolyte-Désiré-Joseph

Wibaux, fabricant de tissus, et de Marie-Catherine-Joseph

Parent. Elle était originaire de Roubaix et les

tissus fabriqués par sa famille jouissaient d'une

excellente réputation et décrochaient, à chaque

Exposition Nationale des Produits de l'Industrie, de

flatteuses médailles.

Pauline Wibaux

1850 - 1917

Les premières années de la vie du

jeune ménage furent endeuillées par la disparition

de Martial, le père d'Emile.

En 1885, la filature que gère Emile

Dassonville - Wibaux, Rue Notre-Dame des Anges, fait

tourner 13.128 broches de filature et 7.216 broches

à retordre (rassembler plusieurs fils en le tordant

afin d'obtenir un fil plus solide). Grâce au plan

cadastral et l'Etat de section de 1884, l'agencement

des bâtiments de la filature à la fin du XIXème

siècle n'a plus de secret pour nous.

En 1890, Tourcoing qui compte près de

65.000 habitants où l'industrie fournit des emplois

à plus de 16.000 personnes dont 12.000 dans la laine,

la tradition locale se maintient. Triage, peignage,

filature, teinturerie, tissage, fabrique de tapis,

toutes les étapes du travail de la laine sont

présentes dans la cité et attirent une nombreuse

main d’œuvre ouvrière en particulier de la

Belgique voisine. Nous retrouverons d'ailleurs bon

nombres de Dassonville descendants de la branche

belge pratiquants ces différents métiers.

Le recensement de 1886 précise que sur 57.621

habitants, on compte 20.976 belges !

Avec 12 filatures et 1.783 ouvriers, le

coton figure à la deuxième place derrière la laine,

loin devant avec ses 48 filatures et ses 6.887

ouvriers. Les Dassonville ne sont pas les seuls à

tenir le pari du coton dans un centre nettement

lainier, par contre bien peu d'entrepreneurs

tourquennois peuvent se vanter de l'avoir fait, comme

eux, de père en fils, sans interruption depuis 1806.

Les cotonnades tissées à partir des

filés de coton trouvaient facilement des débouchés

sur les marchés coloniaux protégés. En 1876 elles

représentaient 3,8 % des exportations de produits

manufacturés, en 1913 elles atteindront 10,6 %. Sur

le marché intérieur pendant les deux premiers tiers

du siècle, les tissus de coton furent le produit

vers lequel se porta en priorité la demande

supplémentaire due à la hausse des revenus. L'industrie

cotonnière nationale connut ensuite un

ralentissement, dans les années 1860-1890, largement

explicable par les accidents historiques déjà

évoqués : la guerre de Sécession, la guerre de

1870 et la perte de l'Alsace-Lorraine, mais aussi par

la grande dépression agricole. Le marché intérieur

retrouva heureusement tout son dynamisme à partir de

1890 et la confiance une fois revenue, les

industriels investirent à nouveau.

Les tendances du marché ne sont pas les

seuls soucis du milieu cotonnier dans lequel

évoluent les frères Dassonville. Le 1er mai 1890,

leurs usines sont désertées par le personnel. Leurs

ouvriers ont décidé comme quelques autres à

Tourcoing de suivre les directives de l'Internationale

Ouvrière qui veut faire du 1er mai 1890 une journée

de manifestations en faveur des huit heures au lieu

de onze à Paris et douze en province. Le 2 mai, les

usines restent fermées, on parle de plus de douze

mille grévistes dans la seule ville de Tourcoing et

environ 500 soldats cantonnent dans la ville, ils y

demeureront jusqu'au 17 mai lorsque les ouvriers

auront tous repris le chemin de l'usine. .......

En 1890, la totalité des parts de la

famille fut alors rachetées par deux jeunes gens,

âgés respectivement de 22 et 20 ans, Ludovic et

Joseph Legrand avec lesquels Emile s'associa pendant

quelque temps. Ensemble ils constituèrent une

nouvelle société, une autre histoire commença qui

bientôt ne concernera plus la famille

Dassonville. La main passe ... mais la vie continue.

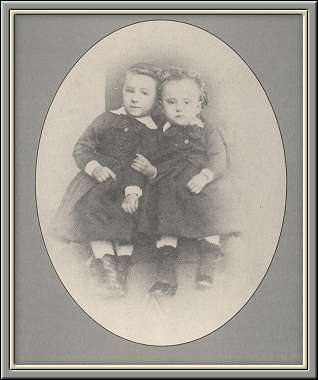

Ludovic (1868-1911) et Joseph

Legrand (1870-1932)

Archives de la famille Dassonville

Ludovic et Joseph Legrand étaient tout

simplement ses neveux, du côté de sa femme Pauline

Wibaux. Ludovic avait trois ans et Joseph un

peu plus lorsque leur mère Marie-Catherine Legrand,

née Wibaux décéda à l'âge de 24 ans. Trois ans

plus tard, leur père Louis Legrand, disparaissait à

son tour dans sa 29 ème année, les laissant

orphelins. Le grand-père des bambins, Auguste

Legrand pouvait difficilement les accueillir. Veuf,

cet ancien magistrat lillois, homme d'une grande

pitié, avait reçu la prêtrise et se consacrait

entièrement à son sacerdoce. La famille Wibaux

entoura les deux enfants et plus particulièrement la

soeur cadette de Marie-Catherine Legrand, Pauline

Wibaux, l'épouse d'Emile Dassonville. En leur

offrant le rachat de la filature en 1890, Emile leur

mettait le pied à l'étrier après avoir pourvu à

leur éducation tout au long de leur enfance et de

leur adolescence. L'héritage de leurs parents

permettait aux deux frères de réaliser cette

opération et leur avenir paraissait assuré. L'évaluation

de la filature de la rue Notre-Dame des Anges avec

tout le matériel, le terrain et cinq maisons

ouvrières se montaient à 350.000 francs et

faisaient tourner 16.250 broches de filature et 4.432

broches à retordre les fils pour le tissage. C'était

une filature de taille moyenne.

L'achat se fit et le 28 juin 1890, une société en

nom collectif était constituée pour quinze ans

entre les frères Legrand et Emile Dassonville-Wibaux,

leur oncle. La raison sociale fut : "Legrand

frères et Dassonville". Les bénéfices et

pertes se répartirent de la façon suivante : 75 %

à Ludovic et Joseph Legrand, 25 % à Emile

Dassonville qui avait le droit de prélever sur les

bénéfices mille francs par mois.

Les deux jeunes gens manifestèrent à

Emile et Pauline leur reconnaissance en leur laissant

la jouissance de la maison attenant à l'usine et en

gardant leur oncle comme Directeur de la filature.

Un an plus tard, branle-bas de combat !

Emile quitte la société. Le 13 avril 1891,

résiliation du bail de location des frères Legrand

à la société et le 15 avril 1891, la société

Legrand frères et Dassonville est dissoute et une

nouvelle société en nom collectif constituée.

Pourquoi Emile s'est-il retiré ? Un

désaccord à propos de l'agrandissement projeté ?

Peut-être. A moins qu'il n'ait préféré laisser le

champ libre à ses neveux, rassuré sur leurs

compétences, après les avoir vus à l'oeuvre

pendant un an.

Après le départ d'Emile, une page est

tournée, l'histoire des Dassonville se

poursuivra ailleurs, à Tourcoing, rue de l'épine (voir

Léon

Dassonville)

De ce long épisode de 85 ans des

filatures Dassonville, "fondateur" de l'histoire

de "LA BLANCHE PORTE", demeurent aujourd'hui

deux témoins marquants : les bâtiments de filature

et la maison qu'occupèrent, durant plus de vingt ans,

Emile et Pauline Dassonville - Wibaux, rue d'Austerlitz.

L'usine de La Blanche Porte

commercialisera vêtements, bonneterie ... mais

surtout du linge de maison "du blanc", dont

le slogan fut "de notre usine à votre lit".

Elle se spécialisera ensuite dans la vente par

correspondance concurrençant les usines de "La

Redoute" et celles des "Trois suisses".

En 1924 La Blanche Porte alimentera 500 dépôts en

France et ne limitera pas son ambition au seul

marché national. Elle exportera également en

Afrique du Nord, en Argentine, en Uruguay, à la

Réunion ....

En 1927, son fichier clients comptera 45.000 adresses

et 83.000 en 1931.

Vous pourrez lire la suite de l'histoire

de la Blanche Porte dont les Dassonville sont à

l'origine dans le livre de Martine Le Blan "Histoire

de La Blanche Porte depuis 1806" (1991).

Emile décédera à Tourcoing, le 2

octobre 1902, et Pauline également à Tourcoing, le

18 mai 1917

1 - Emile-Martial-Alexis-Joseph

DASSONVILLE, né à Tourcoing le 28 juin 1874.

2 - Martial-Aimé-Marie-Joseph DASSONVILLE,

né à Tourcoing le 24 juillet 1876 fut représentant

de commerce. Il épousa à Roubaix le 17 janvier 1905,

Jeanne-Marie-Joseph SALEMBIER, fille de Jean-Baptiste-Louis-Hyacinthe-Joseph

Salembier, receveur municipal de Roubaix et de Elise-Pauline-Marie-Joseph

Goube, née à Roubaix le 29 novembre 1883. Elle fut

infirmière major de la Croix-Rouge française,

décorée de la médaille d’argent des

épidémies.

Région du Nord

Place du Touquet

PARIS-PLAGE

Proposition, concernant Madame

Dassonville pour une médaille d’argent.

« Evacuée des régions envahies,

a donné les soins les plus dévoués aux blessés de

l’infirmerie de gare d’Etaples, depuis le

début de la guerre. Affectée à l’H. C. 35,

depuis le 20 novembre 1914, rend d’éminents

services aux blessés par ses soins éclairés, sa

douceur de caractère, leur rappelant bien souvent

leur mère. A soigné des contagieux. A contracté

une pleurésie sèche, le 20 février 1916 dans l’exercice

de ses fonctions.

Paris-Plage , le 10 octobre 1917

Le Médecin-Major de 1er classe, P. F

Martin,

Médecin en chef du service de Santé de la Place

a - Jean-Marie-Joseph DASSONVILLE,

né à Roubaix le 29 novembre 1905, épousa Jenny

FAINON. En 1962, ils habitaient La Madeleine (Nord).

aa - Janine DASSONVILLE

b - Claire- Marie-Joseph DASSONVILLE,

née à Roubaix le 28 février 1907, qui épousa Louis

ADAM.

aa - Marie-Claire ADAM qui

épousa Robert DUPREZ, fils de Robert et de

Germaine Sartorius. Robert Duprez (père) épousa en

secondes noces Marguerite Dumortier petite fille de

Marie-Hortence Dassonville - Corman qui était veuve de Marcel

Duprez, frère de Robert. Marguerite Dumortier était

la petite fille de Marie-Hortence Dassonville. Par ce

remariage, Marguerite Dumortier devint la belle-mère

de Robert (fils). Le couple habite Wasquehal (Nord).

aaa - Patricia DUPREZ, épousa Eric

VAN de PUTTE fils de … Descheemaeker

et ils habitent Bondues (Nord).

aaaa - Natacha VAN de PUTTE

bbbb - Katia VAN de PUTTE

cccc - Nicolas VAN de PUTTE

bbb - Caroline DUPREZ

ccc - Sophie DUPREZ

ddd - François DUPREZ